40代で何者でもなかった著者は、なぜ15年でワイナリー経営を軌道に乗せられたのか?

自分の殻を破って、新しい一歩を踏み出したい。

何か大きなチャレンジをしたい。

誰もが「ワクワク」を感じる人生を送りたいと思う一方で、その「ワクワク」にはリスクも存在する。何か新しいことを始めるときには失敗がつきものであり、上手くいかないことも多い。だから、手を出せずにやり過ごしてしまうこともある。

だが、成功を手にした人たちはそれでも前に進んだ。「やる」という選択肢しかないのだから。

愛知県常滑市でワイナリーをはじめとした飲食業、観光農園業を展開する株式会社ブルーチップ代表取締役の馬場憲之氏は著書の中で次のようにつづる。

「40代で起業して、15年間でどうしてここまで来れたの?」「何か特別なコネや力があったのでは?」と聞かれることもありますが、特に変わった何かをしてきたわけではありません。何かを思いついたら「やる」ことを徹底的にしてきたのです。「やる」「やらない」で迷うことなんてありません。徹底的に「迷う前にやる」を徹底してきたのです。正確に言えばいつの間にか「自動的にやる」ようになっていました。(p.4-5より引用)

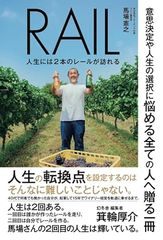

そんな馬場氏が上梓した『RAIL 人生には2本のレールが訪れる』(ゴマブックス刊)につづられているのは、これまでの半生とビジネス哲学だ。

■少年時代に憧れた「アメリカ」を仕事にしたい

1967年、長崎県出身。少年時代、夢中になったのは『白バイ野郎ジョン&パンチ』というアメリカのテレビドラマで、異国の都市の景色やカーチェイスのかっこよさ、魅力溢れる登場人物に魅了された。ここで心に植えられたアメリカへの思いは、その後の馬場氏の人生に大きく影響し、今に至るまで続く。

転機となったのは27歳のときだ。大学を卒業し、証券会社に入社したものの、時代はバブル崩壊直後。営業ノルマは厳しく、上手くいかない日々が続いた。そんなあるとき、営業でアフリカのアーティストたちの絵画を集めている顧客の家を訪れ、話を聞き、その生き様に感銘を受ける。

自分は結果も出せず、本気にもなれていない。こんな人生でいいのか――。

馬場氏の心は決まっていた。「アメリカ」を仕事にしたい。妻も「ちゃんとやりたいこと、見つけたら」と後押ししてくれた。次の一手を考えないまま会社を辞め、家族の健康問題にも見舞われた。それでもアメリカへの想いは諦めきれなかった。なんとかして仕事を見つけ、「アメリカ」と仕事をするという大きな一歩を踏み出した。人生は大きく変わろうとしていた。

■紆余曲折あり。お酒が飲めないけれどワイナリーを立ち上げた理由とは?

しかし、順風満帆とはいかないのが人生だ。

2001年のアメリカ同時多発テロ事件や2003年のSARSウイルス流行は、空港チケットの手続き代行会社で中心人物として勤務していた馬場氏の仕事に少なからず影響を与えた。さらに苦労を共にしてきたスタッフの裏切りに遭遇する。社内がガタガタの状況の中、馬場氏はチケットデリバリーサービスの事業を引き継ぐ形で独立し、「ブルーチップ」という会社を創業する。

前述の通り、現在は飲食業、観光農園業を事業として展開しているが、その中心がワイナリーレストランだ。

2008年、仕事でデトロイトに向かう飛行機の機内誌で偶然紹介されていたオレゴンのワイナリーに魅せられた馬場氏は、打ち合わせが終わるとすぐに現地に向かった。馬場氏自身はお酒が飲めない体質だが、ワイナリーに漂う自由な空気とカルチャーに魅せられ、その余韻がいつまでも残った。そして、「日本でもできないだろうか」と考えた。

資金はない。クリアしなければいけない法律も多い。馬場氏が考えていたのは、ワイナリーとレストランがセットになった「ワイナリーレストラン」だが、そこには高い壁が立ちはだかっている。さらに、ぶどう栽培のチャレンジも1年に一度しかできない。それでも、馬場氏は着実に歩みを進めていた。壁を乗り越えたら、また新たな壁にぶつかる。そんなときでも真摯に学び、全力で実行すべき策を考えた。

問題に直面しては一つ一つ解決していき、自分の描いた世界を少しずつ形にしていく。馬場氏の言葉からは、自分の足で新たな道を一歩ずつ進んでいく実感とワクワク感が溢れてくる。2008年に始まったワイナリーレストランをめぐる冒険は、10年後の2018年に結実した。酒造免許を取得し、秋には初めてワインを醸造。「常滑ワイナリーネイバーフッド」をオープン。ゼロからのワイナリー立ち上げを、見事実現してみせたのだ。

また、馬場氏の熱量が伝わるエピソードが一つある。実は馬場氏はアルコールをほとんど受けつけない体質で、ワインの試飲会などでもグラスワイン半分弱程度の量しか飲めないのだという。そんな体質であってもワイナリーにこだわった理由が、アメリカで体験したワインをツールとしてコミュニケーションを膨らませるカルチャーだった。「自分の店で、新しいカルチャーに触れてほしい。そして何かのきっかけになれば」と馬場氏は述べる。

飲めなくても、情熱を持ってワイン造りに取り組むことができる。その中心にあるのが、アメリカのカルチャーを日本で広げたいという馬場氏の純粋な想いなのだ。

◇

馬場氏が自身の事業を軌道に乗せられたのは、まさに「能動的に動く」ということを実践してきたからだろう。動いたからこそ、成果が出る。それは時に失敗することもあるだろう。しかし、それを乗り越えれば失敗は些細なものになる。成功するまでチャレンジすることが大切だということを本書は教えてくれる。

「どんなに小さなことで構いません。やるのです」と馬場氏は読者に訴える。今までの自分を変えたい。そんな思いを持っている人にとって、馬場氏の言葉は大きなきっかけになるはずだ。

(新刊JP編集部)