小さな村を書くことで世界を書く ポルトガル文学の注目作家が語る創作の秘密

人口1000人ほどのポルトガルの田舎町・ガルヴェイアスにある日突然爆音が鳴り響き、巨大な物体が落ちてくる。以来、村は耐えがたい硫黄の匂いに包まれることになった。この事件の後も一見変わらないように見える村人たちの日常。その様子を、村の犬たちはじっと見つめる。

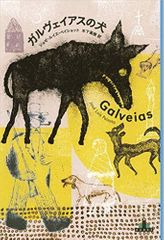

現代ポルトガル文学の代表的作家・ジョゼ・ルイス・ペイショット氏初めての邦訳作品『ガルヴェイアスの犬』(新潮社刊)の話である。ポルトガルに実在する土地を舞台に、村人たちの語りや記憶が積み重なり一つの大きな像を結ぶ。豊かで人間臭く、そしてどこか懐かしさも感じさせるこの作品について、11月に来日したペイショット氏にお話をうかがった。(インタビュー・記事/山田洋介)

■村人の「プライベート」を見放題だった少年時代

――『ガルヴェイアスの犬』はペイショットさんにとって初の邦訳作品となります。タイトルにある「ガルヴェイアス」はポルトガルに実在する地名だと聞きました。

ペイショット:ガルヴェイアスはポルトガルの内陸部にある村なのですが、ポルトガル人ですら名前を聞いてもわからないような、人口1000人ほどの小さな村です。ただ私にとってはとても大事な場所です。なぜなら故郷なので。

自分の生まれ故郷をタイトルにして小説を書くということは、私にとって大きな意味があることでした。通りの名前や広場の名前はどれも実在するものですし、私が子どもの頃に実際に起きたエピソードもあります。

ただ、書いている時は単に小さな村のことを書いた小説で終わるのではなく、世界中の小さな村を象徴するようなものを書きたいと思っていました。

――首都のリスボンからガルヴェイアスまではどのくらい距離があるのでしょうか。

ペイショット:車で二時間くらいです。こういう言い方をすると大した距離ではないように思えるかもしれませんが、ポルトガル人からするとリスボンはとても遠い場所という感覚です。リスボンからガルヴェイアスまで車で二時間走ったら、もう少し走れば隣のスペインに入ってしまうので。

そんな遠い場所ですから、私よりも上の世代のガルヴェイアスの人にとっては、リスボンというのは大人にならないと行くことができない場所でしたし、大人になってもだいたいは病院に行くためだったり、あるいは徴兵だったりといった事情がないと行けませんでした。

ただ、今は感覚上の距離はずいぶん縮まりましたね。それがあって若者がリスボンに出て行くことが増えています。

――地元に若者が残らないという問題は日本にもあります。

ペイショット:この小説は色々な国で翻訳版が出ていますが、各地からの反応から都市への一極集中はどこの国でも同じなんだということがわかります。この本には人が次々と離れていく地方や田舎を擁護したいという目的もあるんです。

――作中では基本的にガルヴェイアスの内部で起きた出来事が様々な視点から語られます。個人的には小さな村独特の人間関係の濃さが目につきました。舞台設定は1984年ですが、こうした濃密な人間関係は今のガルヴェイアスにも残っているのでしょうか。

ペイショット:小さな共同体の特徴でしょうね。共同体が小さいほど、一個人の持つ価値は大きくなります。

もちろんいい面と悪い面があって、いい面は自分が一人ではないと感じられること。悪い面は共同体すべてのコントロールが自分にも向かってくることです。テクノロジーが進んだとしても、そういう小さな共同体の空気は変わらないと思います。ガルヴェイアスもずっとそんな感じです。

――どの登場人物も強烈な個性を放っています。「住民」とひとくくりにされるのを拒否しているかのようでした。

ペイショット:登場人物については、一つのアイデンティティを皆で分け合っている気がします。一人の人間のアイデンティティには様々な要素がありますが、それらの要素を登場人物がそれぞれ反映している。

一方で私がこの小説でやりたかったのは「集団を書くこと」です。ですから割れた鏡の破片が様々な角度から様々なものを映し出すように、共同体の中の多様性を反映しているような人物たちを書いていきました。

――非常にたくさんの人が登場する『ガルヴェイアスの犬』ですが、今おっしゃたような共同体の中の多様性を表現するためにどのような試みをされましたか?

ペイショット:ひとまずは登場人物たちがそれぞれに特徴を持つように書こうと思いました。特徴ある人物たちが行き交って人間関係が生まれ、それらの人間関係が混ざり合うことでガルヴェイアスという共同体が見えてくる。

また、大事な役割を果たしているのは犬です。冒頭で犬についての描写が続きますが、それによってガルヴェイアスには色も大きさも声も様々なたくさんの犬がいることを示したかったんです。なぜなら、犬たちは各場面のあちこちに現れて、小説の断片と断片を繋ぎ合わせる役目を果たしているからです。

だから、この本の日本語訳のタイトルが『ガルヴェイアスの犬』となったのはすごく面白いと思いました。原題は『ガルヴェイアス』だけなんです。

――村人たちが語るエピソードがどれも魅力的でした。特に一週間分の排泄物を溜め込んで、夫の不倫相手へ報復として投げつけるローザ・カベッサが痛快だったのですが、これはもしかして本当にあったエピソードなのでしょうか?

ペイショット:実はそれはよく聞かれるんです。この小説に出てくる登場人物はみな二つの面があります。パブリックな面とプライベートな面です。プライベートな面は本人と限られた人しか知りませんが、パブリックな面についてはそれこそ村の人は全員が知っている。

排泄物を投げつけたというのはその人のパブリックな面ですよね。ガルヴェイアスの村人ならそういう事件が以前にあったということをみんな知っています(笑)。

――今のお話でいうと、村人それぞれの「プライベートな面」の描写が作品に深みを与えている気がします。それぞれのプライベートがとても人間くさい。

ペイショット:この小説の舞台になっている1984年は私が10歳だった年なのですが、当時の私は完全な自由を手にしていました。

両親は昼食と夕食を家で食べれば、あとは私がどれだけ外をほっつき歩いていても何も言いませんでした。他の子もそうでしたからお互いの家に好きに出入りできましたし、そればかりか村中の人の家に好きに出入りして、生活の様子を見ることができたんです。

お金持ちの家にも行きましたし、貧乏な人の家にも羊飼いの家にも神父の家にも死体を安置する人の家にも行きました。みんな鍵なんてかけませんから、本当に自由に出入りできたんです。私が小説を書くうえで、この経験は大いに役に立っています。

(後編につづく)