「アマゾンへの取材はもうやめます」…その言葉の意味とは? 話題のノンフィクション『ノモレ』について聞く(下)

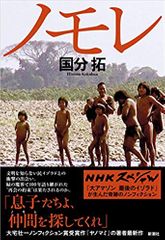

絶賛をもって迎えられている一冊のノンフィクションがある。『ノモレ』(新潮社刊)だ。

本書は2016年8月に放送されたNHKスペシャル「大アマゾン 最後の秘境」第四集「最後のイゾラド 森の果て 未知の人々」の取材から生まれた一冊。 著者の国分拓氏はNHKのディレクターとして「隔絶された人々 イゾラド」をはじめ、様々な番組を担当し、ブラジルで原初の暮らしを営む先住民とともに暮らした記録をつづった『ヤノマミ』(NHK出版刊、その後新潮文庫刊)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した。

国分氏へのインタビュー後編では、過酷なアマゾン取材や、そこで読む本について、そして今後挑みたいテーマについてお話をしていただいた。

(聞き手・文:金井元貴)

・インタビュー前編「文明を知らない民と彼らを待ち続ける男の物語はどう生まれたか」へ

■「アマゾンの取材はもうやめます」…その言葉の意味とは?

――国分さんはこれまで継続的にアマゾン奥地の先住民をテーマに取材されてきました。『ヤノマミ』や『ノモレ』といった本はその成果の一つですが、そこに向かうことになったきっかけを教えて頂けますか?

国分:一人で取材する前は沢木耕太郎さんと一緒にイゾラドを追いかけていたんだけど、その中で新しいテーマを見つけて、それまでとは違うやり方で取材できないかと思ったんですね。

沢木さんは日本でも有数の眼力と文章力、構成力、そしてプロデュース能力を持つ書き手で、素晴らしい作品を作る。そして、沢木さんの力で良いテレビ番組ができました。沢木さんにはとても感謝していますが、では僕が違うやり方で何ができるかなと考えた時に、自分自身をそこに放り込んで、すべてを体感することにしたんです。先住民と一緒にお祭りで踊るとかそういう話ではなく、そこにある自然、天気、空腹とか、全てを体感してみようと。それで『ヤノマミ』をつくったんです。

――何か具体的なシーンを撮ろう、というような目的があったわけではなく。

国分:撮りたいと思うことが起こるのを待つんです。彼らの本質が何に宿るかをちゃんと見て、その本質を撮るためには狩りにも同行する。狩りの同行ってすごくしんどいんですけど、全部やる。ただ、50代となった今はもうそういうスタイルで取材はできませんね。『ヤノマミ』のときは40代前半で、年齢的にギリギリだったと思います。

――年齢的にギリギリというと?

国分:フィジカルも大切だけど、それよりも免疫力です。僕はあまり(免疫力が)ない方なんですけど、それでもあと5年早ければ(取材は)もっと楽だったと思いますよ。

ダニとか蚊にいっぱい食われて、痒いから掻いちゃう。そうするとことごく化膿するんです。手を洗う場所が雑菌だらけの川くらいしかないから、免疫力が弱いと負けちゃう。化膿が進むと大変なことになるから、一度保健所まで戻って消毒して乾かして、また取材に行く。免疫力が強い人はかさぶたになって終わるんですけどね。

――若ければ若いほど免疫力がある。

国分:普通はそうですよね。転んで擦りむいたくらいだから平気と思っていたら化膿しちゃったりして。だからもうアマゾンの取材はやめます。

――では、今後ディレクターとして挑みたいテーマはありますか?

国分:殺人者を取り上げたい。刑務所を出ちゃった人ではなく、今、獄中にいる人。だから無理なんですけどね。人を殺したことがある人間に関心があるんです。知り合いの中では一人しかいないんですけど、それは先住民で、話を聞きたいけれど言葉が通じないから聞けない。

――必然的に日本語を話せる人になりますね。

国分:そうですね。日本人じゃないとダイレクトにコミュニケーションできないから。そうなると取材はできない。それに殺人者に取材をした『殺人者たちの午後』(飛鳥新社刊、後に新潮文庫)というイギリスの本がすでにあるんですよ。それには勝てないな。

■ドン川のほとりで『静かなドン』を読む

――普段、国分さんはどのような本を読まれるのですか?

国分:小説が好きですね。取材を一緒にした沢木さんの本は思春期の頃から読んでいますけど、この頃は小説の方をよく読みます。

――ノンフィクションを読まれることはないんですか?

国分:ノンフィクションって時事性の高い本が多いじゃないですか。でも、僕はあまり関心がないんです。だいたい予想通りだから。でも、読んでも分からないものなら読みたい。例えば麻原彰晃とか。殺人者に話を聞くというテーマをあげたのもその理由です。

事件や物事の構造を明らかにするという類はNHKスペシャルの得意技ですし、視聴者からのニーズもあります。ノンフィクションとしては正しい。けれど、僕は構造を明らかにすることに関心がない。関心の幅も年齢とともに狭まっていますし、ディレクターとしては失格かもしれません。

――(苦笑)では、海外の取材などで長期に日本を離れる際に持っていく本ってどのように決めていますか?

国分:行く場所は決まっていますから、そこで読んだら面白いだろうなと思う本を選んで持っていきます。もちろん、あちらに行ってから読んで「つまらない」と思うこともあるけれど(笑)。さすがにロシアのドン川のほとりで『静かなドン』を読んだときは長過ぎて飽きました。

――『静かなドン』ってすごく長いですよね。

国分:ドン川のほとりに1ヶ月いるから、読もうと思うでしょ。でもちょっと長すぎましたね。でも、ダメなときばかりじゃなくて、南米の取材のときに持って行く本はだいたい良いですよ。

――「これはジャストフィットした!」という本はありますか?

国分:南米文学は日本だと読めないけれど、取材先だと読めるんですよ。ガリンペイロの取材に行ったときは、それまで苦手だったバルガス=リョサにハマってしまって、『世界終末戦争』を3回読みました。リーダビリティが高い本を持っていくと仕事にならなくなっちゃうので、自分にとって難しくて通勤のときには読まないような本を持っていきます。

――では最後に、『ノモレ』について読者の皆様にメッセージをお願いします。

国分:「あとがき」に書いたことが全てで、それ以上のものはありません。ロメウがずっと川岸に立ち続けることに対して、おかしいと思ったり、したり顔で批判する人もいるかもしれない。それでもなお彼は立ち続ける。その行為について自分は書きたかったのだと思います。

彼が一体何を背負っているのか。彼はあまり意識をしていないと思うし、その答えについてもちゃんとは書いていないけど、本を通して大まかに表現したつもりです。ロメウ・ポンシアーノ・セバスチャンっていわば無名の人じゃないですか。たかだか100人くらいの村の村長で、一生懸命やってきたところでペルー政府に引き抜かれて、ペルー政府に利用されている側面もある。それはロメウも分かっている。それでも彼は姿を現したクッカたちが、自分たちと生き別れの人たちで、また姿を現してくれるということを信じて川岸に立っている。

そんな彼の信じようとする姿勢は普遍化できると思っていて、隣人や夫婦関係から国と国まで当てはまるんじゃないかと。きれいごとですけどね。

(了)