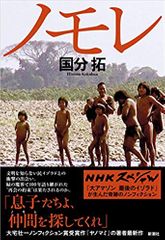

文明を知らない民と彼らを待ち続ける男の物語はどう生まれたか 話題のノンフィクション『ノモレ』について聞く(上)

絶賛をもって迎えられている一冊のノンフィクションがある。『ノモレ』(新潮社刊)だ。

本書は2016年8月に放送されたNHKスペシャル「大アマゾン 最後の秘境」第四集「最後のイゾラド 森の果て 未知の人々」の取材から生まれた一冊。

著者の国分拓氏はNHKのディレクターとして「隔絶された人々 イゾラド」をはじめ、様々な番組を担当し、ブラジルで原初の暮らしを営む先住民とともに暮らした記録をつづった『ヤノマミ』(NHK出版刊、その後新潮文庫刊)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した。

この『ノモレ』、序文から読者は圧倒されるだろう。文明を知らない民・イゾラドと文明社会の間を切り裂くように流れる川がシンボリックに存在し、その間を行き来するペルー・アマゾンの村長であるロメウの姿を文学的な筆致で描写している。

現れたイゾラドは、曾祖父たちから伝えられていた「100年前に生き別れた仲間たち(ノモレ)」の子孫なのか? ロメウは彼らとの交流を根気強く行う。語り継がれる「息子たちよ、友(ノモレ)を探してくれ」という言葉を抱きながら、彼らを待ち続けたのだ。

本書を著した国分氏は、ロメウの姿に何を感じたのだろうか。インタビューを行った。

(聞き手・文:金井元貴)

■先住民たちが大事にしてきた言葉、「ノモレ」

――『ノモレ』は非常に文学的で、ノンフィクションとは一線を画す印象を受けました。この書き方をされた意図を教えていただけますか?

国分:意図というほど戦略めいたものがあったわけではないです。ただ、うまく表現できないのですが、自分の中に「こういうことを書きたい」というゴールがあって、素材を作り得る一番の高みにもっていくために色々なことを試したんですね。

この『ノモレ』で言えば、試行錯誤の結果、こういう風にしないと書きたいことが書けないという結論が出たんです。いろいろやってみて、ベクトルはこっちだなと。こういうやり方は活字だけではなく、テレビも一緒です。

――寓話のような印象も受けますし、とてもチャレンジングな文体です。

国分:まあ、読む人によっては先住民の保護政策がどうなっているのかとかそういう事実をちゃんと説明して書いてほしいと思ったりもするでしょう。でも、僕はそこに関心はありません。もし知りたいならば、それはご自身で調べたらどうでしょう、と。

「イゾラド」という、正体不明の先住民が昔からいて、それが突然私たちの前に姿を現した。その翻訳者であるロメウの物語です。その人物を主人公にするのは普通といえば普通かもしれませんが、そこに何が書けるかを考えました。

――主人公であるロメウはどんな人なのですか?

国分:先住民であるイネ族の人で、地味な、真面目な男性でしたね。ペルーの先住民社会は、イゾラド以外は文明化が進んでいるのですが、これはキリスト教の力が強いからなんです。文明と接触して50年くらいしか経っていなくても、まるで500年前から文明化しているかのよう。ロメウはちょっとスペイン語がブロークンだけど、文明化した先住民のひとりです。

――冒頭に登場する伝承。1902年にゴム農園で奴隷にされていた曾祖父たちが生き延びるためにパトロンを殺し、二手に分かれて逃げたという話がこの物語の始まりですが、その伝承は本当なのですか?

国分:実際に記録があるので、そのような事件が起きたというのは本当です。でも、詳細は分からない。ただ、彼らがその伝承を信じている意味では「本当の話」なのだと思います。

実際にロメウの前に姿を現したイゾラドのクッカたちが、生き別れた先住民かどうかも分からないんです。ロメウはその事件が起きてから4代目。イゾラドの場合はもっと早く死んでしまうだろうから5代、6代くらい。同じ子孫にしては、ロメウとクッカの体格が違い過ぎますよね。

でも、それでもなおロメウが「彼らは生き別れの先住民」だと信じることに感動をしました。

――その信じる根拠になるのが「ノモレ」という言葉ですね。

国分:そう、言葉です。「クッカたちは生き別れの先住民の子孫ではないんじゃない?」と言うのは簡単だけど、そういう意見を寄せ付けない信じる力がロメウにはあった。

「ノモレ」は先住民たちが大事にしてきた言葉です。彼らが森で知らない者に会ったときにその言葉をかけて、弓矢を下ろしたら「ノモレ」、下ろさなかったら敵ということですから、とても大切な言葉ですよね。

――その言葉を通して、ロメウがクッカとの距離を縮めていく様子は微笑ましくもあります。ロメウが「ヨツトレ(カワウソ)」というあだ名をつけられたり。

国分:ロメウは泳げるからね。でも、クッカたちは泳げない。もしかしたら、泳がないのかもしれない。川を渡ろうとしないのか、渡って不幸な目に遭った仲間がいるのか、それは分からない。

でも、泳ぐって結構大変なんですよ。僕らは教わるから泳げるけれど、実は難しい。ボールを投げることはできるかもしれないけど、そのボールを木の棒で打つ。これは教わらないとできない。蹲踞もそうですよね。教わらないとできない。泳ぎもそうなのかもしれない。だから、クッカたちはその地域の環境に合わせて生きてきたんでしょうね。おそらく。

■アスピリンをイゾラドの元に持っていけば族長になれる?

――先住民は文明と接触すると一気に近代文明に取り込まれます。本を読みながら、彼らが我々の社会や経済の中に入ることが本当に幸せなことなのだろうかと考えたりもしました。

国分:とはいえ、それは彼らの立場から考えてみれば分かることですよね。ブラジルのアマゾンの奥地にいるヤノマミ族は100%自給自足だけど、そもそも自給自足のインディオの集落はほとんどない。政府に保護してもらって、お金で物を買ったほうが、もしくは買ってもらったほうが楽なんですよ。

文明側にあるものってとても便利で、ブラジルだとファッコン、スペイン語だとマチェーテという鉄の刀のようなものがあるんですけど、これを持っちゃうとそれ以前の生活には戻れないの。ヤノマミも全員持っていて、おそらく(文明側の)誰かが与えちゃったのだと思います。

火起こしはマッチがあればすぐにできてしまう。狩りについても、鉄砲を一度見たら鉄砲使いますよね。弓矢だけで狩りをするのはすごく大変だけど、鉄砲があれば一発で動物たちを仕留めることができる。そういう便利なものを選ぶのは彼らの選択であって、僕らがそこに対してどうのこうのと言える話ではないのかなと。

――文明側に接触したらもう戻れなくなる。

国分:うん。あとは薬ですね。薬はシャーマニズムを壊しますから。特に解熱剤は効力が絶大です。アスピリンをイゾラドの元に持っていけば族長になれるのかもしれない。神様とあがめられるかもしれませんよ。それが決して正しいこととは思えないけど、そのくらい絶大なんですよ。

それをこの100年でやってきたのがキリスト教の伝道者たちです。良いことをしている面もあるけれど、結果として先住民のそれまでの生活を破壊したのは伝道といえるでしょうね。

――アマゾンの奥地の先住民たちへ取材をする中で、国分さんの価値観が揺さぶられたことがありますか?

国分:ないです。それぞれがそれぞれの社会で生きていて、僕らの社会から見ると彼らは奇異に映るかもしれないけれど、彼らの中から見てみれば「それって当り前だよな」と思えるんですね。「現代医療よりもシャーマニズムでしょう」と思えてしまう。そういう意味では、僕の価値観は取材を通しても変わらないですね。

(後編に続く)